| ��N�̔N�����܂�ɖZ���������̂�12�����ɍs�����L�[���t�o���G�̊��z�����Ԃ� ���ꂽ�̂��G�b�Z�C�ɂ܂Ƃ߂܂����̂œǂ�ł��������B ���ꂽ�̂��G�b�Z�C�ɂ܂Ƃ߂܂����̂œǂ�ł��������B |

|

|

|

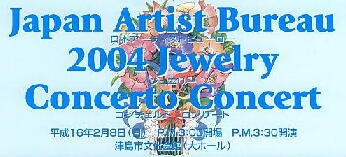

| ��N5���ɍs��ꂽ�A���{�A�[�e�B�X�g�E�r���[���[��Â����R���E�t�F�X�e�B�o���Ō����O�����v���ɋP�����A�L�n���ގq����i���R�j���A�[�e�B�X�g�E�r���[���[�̎�Â����W���G���[�E�R���T�[�g�ɃQ�X�g�o�����邱�ƂɂȂ�܂����B�i�ʎ��Q�Ɓj

�R���T�[�g�ɍs�������́A�`�P�b�g������܂��̂łǂ����F���炵�Ă��������B

|

|

|

|

| 1��11���́A�s�e�B�i�E�R���`�F���g���哌���O���������B

�����̋�������͓��������̂q�D�r�D����i��3�j���v�������ɓ��}��������j�D�`�D����i��3�j���㋉�ɎQ�������B�s�e�B�i�E�R���`�F���g�́A���N�N�����~���{�Ԃł���B

���͈ȑO�����R���`�F���g�ɋ���������A�V�����X��Â��R���`�F���g�Ƀ|�[�����h�܂ŁA���k�𐔖������A�ꉉ�t���s�܂ōs�����肵�����Ƃ�����B

�����V�����̃V���p���R���N�[�����J�Â���邠�̃z�[���Œn���̊nj��y�c���o�b�N�ɐ��k�����������z���ł͈����̕B

���������Ƒ̌��͐��k�ƂƂ��ɉ��ɂ��ウ�������M�d�Ȏv���o�ƂȂ����B

���̌㓡�}�ł��V�����X�ƃR���`�F���g�����Â��A���̐��k�B�ɂ��nj��y�c�Ƌ�������`�����X���������Ă����邱�Ƃ��o�����B

�������R���`�F���g�́A�S�y�͂ł͐M�����Ȃ����炢��p��������̂ŁA�ƂĂ����ɂȂ�����Ƃ����ĒN������̏o����̌��w�K�ł͂Ȃ��A��X��1�y�͂��蔄�肵�Ă��炤�̂�����t�������B

�Ƃ͂����R���`�F���g�̊����A��т��q���ɑ̌��������������̂ň����Œ���ł���s�e�B�i�ɃR���`�F���g���傪�o�������͊����������B

�R���`�F���g�̖ʔ����Ƃ������̂͂Ƃɂ����\�������ł͖��킦�Ȃ��A�n�[���j�[�̐��E�����t�ґS���ō��グ�邱�Ƃɂ���B

���̏�A����̌ċz���A���킢�A�t���L�V�u���ɑΉ������y�I�ȃL���b�`�{�[��������������Ǝv���B�i�������Ȃ��Ȃ������܂œ��B�ł��Ȃ��̂�����Ȃ̂����j

�n�[���j�[�ɕ�܂�銴���͌��ł͌����\���Ȃ����̂��B���������ۂɃ\���ł��e���̂������Ƃ̎q���B�ɂƂ��ăI�P�Ƃ̍��킹�́A��тƂ������|�����������A���҂ƕs������������u�Ԃ��B

������1�x����������a�ݕt���ɂȂ��Ă��܂��̂��R���`�F���g�̑�햡�ł���B

�R���`�F���g�̃R���N�[���ƂȂ�ƁA���ɂ܂��\���Ƃ����������g�̉��y���m�����Ă����������������ŁA�܂������͂�����N���A�ŁA1��1���̗��������͂����肵�āA�e�N�j�b�N���������肵�Ă��邱�Ƃ��B�����łȂ��ƃI�P�̉��ɂԂ���Ă��܂����炾�B

����ɂ��\���́C�咣���͂����肵�Ă��邱�Ƃ��B���ꂪ�Ȃ��Ƃ�͂�s�A�m�̎咣���I�P�ɖ�����Ă��܂��B

��O�ɂ�����̉����悭�����邩�A���������Ŏ��Ȓ��S�ł͂Ȃ�����̌ċz�A���y�����Ēe���Ă邩�A���l�̉��y�ƍ��킹���Ƃ肪���邩���d�v�Ȃ̂��B

���k�ɂ͂����B��1�Ԃ悢���ŁA�R���`�F���g��A�e�ł����̌��ł��Ȃ����Ƃ��B�������A�e�͑���Ɠ��X���K�ł��Ă��܂�����A����̌ċz�Ɋ���邱�Ƃ��o����B

�R���`�F���g��1��̃��n�[�T�������Ȃ�����A����t���L�V�u���ȑΉ����K�v�ƂȂ�B���̗ǂ��ɉ����p�j�b�N��Ȃ��ŗ��������̂��鐫�i���d�v�ł���B

����͔N�������X�Ƃ������ƂŁA�܂���������������������������C���������Ă��Ȃ��A�y�ȂƂ��낪�t�ɑ_���ڂ����Ə���Ȍ����������̂����D�D�D�B

�a�J�̍��u�̍������A�G���x�[�^�[�Ȃ��̂Ƀ��}�n�E�G���N�g�[���E�V�e�B�[�ɑ���炵�āA�K�i�����߂����A���̗\�z�������ɊO�ꂽ�����ɋC�Â����B

�����A�����A���L���l�A�����j�D�c�N�i��1�j�I���t�}�j�m�t�̊y���������ė����Ă�����͂Ȃ����B

���ꂾ���ł͂Ȃ������A�㋉�̃����o�[10���قǑS�����s�A�j�X�g�̗������ł͂Ȃ����B

�e����f���̑S�����̏�A����B�A���낼��ł͂Ȃ����B�����܂ł���Ƌ����ǂ���ł͂������k�̉��t�̐S�z���悻���f���炵���R���N�[���̖��J���Ɋy���݂Ɗ��҂����N�������Ă��܂����ł͂Ȃ����B

���āA���t�͂Ƃ����ƁA���̒N�������҂𗠐炸�A�f���炵���o���h���������B�j�D�c�N�����t�}�j�m�t�̔��͂́A���̒j�炵�����y�Ɣ��͂ň��|���ꂽ�B

�����Ȃ�p�ӂ��Ă������̐��k�����Ȃ茒���������A��͂�j�̎q�̃_�C�i�~�b�N�ȃe�N�j�b�N�ƃX�P�[���̑O�ɂ͑����ł��o���Ȃ����̂��������B

��͂�s�A�m���āA�j�̂��̂Ȃ̂��낤���ƁA�����ԏ�ŔN������x�܂��A���[�ł��Ȃ��A�����ł��Ȃ��Ɠw�͂��������������A���̂��ނȂ����������Ă��܂����ł͂Ȃ����B

���������ʂł͂Ȃ��A���y�͔�r������̂ł͂Ȃ��̂͏��m�Ȃ̂����j���̂��������ȉ����ƃX�P�[���̑O�ł́A���܂�ɂ������̗͂̎コ��F�߂���Ȃ������B

���ꂪ�v����ڎw���j���̃s�A�m�Ȃ̂��Ƃ��Â��v���Ďv���m�����B

�܂��������̂̓x�[�g�[�x���̋��t�Ȃm���D�P��e�����`�D�r�i��3�j����B

���̑@�ׂ���_���k���Ɍv�Z����s�������x�[�g�[�x���͑f���炵���������A�ޏ��͍��N�̃s�e�B�i�̉Ă̐w�őS�����ɏo����A���̂����~�͓~�ŃV���p���R���N�[�������A�W�A�ɃG���g���[�������č��N1���ɃR���`�F���g�ł���B

���̃X�P�W���[���͂����ꌾ�A�ߍ����̂����ł���B

1�����x�܂����K���Ă��Ȃ�����ꂾ���̋Ȑ������Ȃ��Ȃ��͂��ł���B

�������n���A��͂�s�e�B�i�Ă̐w�Ŋ��Ɨ܂𗬂����A������݂̊�G�����ł��Ȃ����A����Ȑ��E������ꎞ�ł����݂��~�߂���A�I���Ȃ̂��B

�ǂ̎q����1���Ƃ��ċx��ł͂��Ȃ��A���̂����w�Z���D�G�Ȑi�w�Z�ɍs���Ă���ł͂Ȃ����B

�搶�������l�ł���B���X���w���A���������A�N���N�n�x�܂������Ă����̂́A�������ł͂Ȃ��̂ł���B

�����Ȃ������̗͋C���������̐��E�Ȃ̂��B

���̒��Ŋ����������̂́A���������̂q �r�i��3�j����v�������őS�����o��ɂȂ������Ƃ��B���āA�S�������킵�����R���e�N�j�b�N�̎コ�������B

�e�N�j�b�N��������ɓ�����K����ō\�����ꂽ�Ȃ�I�������B

���O�܂ŁA�e�N�j�b�N�ɐU���A�������ꂽ���A�����O�̓w�͂Œe�����Ȃ��Ă��ꂽ�B

�q�����̌����Ԃ�ɂЂƂl��������ꂽ�̂́A�q���������������T��1��̃��b�X��������Ƃł���B�É��̎q���̂悤�ɂ܂߂Ƀ`�F�b�N���Ă������Ȃ��ɂ�������炸���̉������B

���b�X���͉ł͂Ȃ��A�{�l�̈ӎ��Ɛe�䂳��̂������ꂸ�̃t�H���[�ЂƂŁA�[���������K���ʂ���������̂��Ǝv���ƁA�ʓ|���悷���鎄���g�̂������A�����ƌ������˂Ǝv���B

���܂�������������ƁA�����łǂ����ׂ����l����͂�D���Ă��܂��̂ł͂Ǝv���̂��B

�������������Ⴍ�Ȃ����A�q���B�ɗ��K�̏�ł����������Ȃ����̂��A����̉ۑ����ƍl��������ꂽ�B |

|

|

|

|  �މ�V�N �މ�V�N

�����܂��Ă��߂łƂ��������܂�

���N�������ƈႤ�V�N�������̂́A��l�������C�O���C�i�U�N�j����

�A��A�Ƒ��S���F�ŐV�N���}����ꂽ���Ƃł����B

����ɔ����U�N�O�͒��w�����������q���Љ�l�ł�����A��X��

���������n�N�ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�Ƒ����������̂ŁA�����������ŏK�����r�O���I���ׂ��A

�������������ɒ��킵�܂����B

�Ȃ����̔N�܂ł���������������Ƃ��Ȃ������̂��Ƃ����ƁA���R��

�������ĊȒP�B�N���N�n�͏�����e�̎����ʼn߂����Ă��������ł��B

���i�͎��Ԃ��Ȃ������������ŏK�������̂��Č�����ɂ�

����܂���ł������A����͔N���N�n�𗘗p���䏊�ɂ�����

����Z��ŁA�v��������w���o���A�����ł����B

�Q���ɂ͗��q���������肨�����Őڑҏo���A�����������ł��B

�炸���A�����̔��������A���߃T�o�̖_�����A���z���߁A

���ς��߁A�Ȃ܂��B�����������I���p���[�h�ł��B

�������䏊�ɂ����Ɨ����Ă����ׁA�̐S���j���[�C���[�E

�I�y���R���T�[�g���Y��Ă��܂��A���ꂾ��������܂�܂����B

|

|

|