| ���T���̓N���X�}�X�������B

����Ɠ����ɁA�Q�T�C�Q�U�����J���C���y�R���N�[�����}�n��ƐÉ��n��\�I�����A���̏��O�����c�F���E�R���N�[���̖{�I��A���É��Ɠ����ł����������Z���������B

�����ł����Z�����̂ɁA�P�N�ň�����̂���͂��̂���1�T�Ԃ́A�����������Ƃ����Ԃɉ߂��Ă��܂����B

���̒��ŗB��~���������̂��A�̐S�̎��������e�X�~�G�u�K�ɏo�����Ă������Ƃ������H

��O����͂��������ƒ�̎�w���A���Ǖt���Ă��n�ɂȂ炴��Ȃ��������A�P�[�L���\�Y��āA��l�ɏo���̋A��ɔ����Ă��Ă��炤�H�ڂɁD�D�D�B

��]�Ƃ��ẮA�{���́A�s��̂ł�������̔��̃N���X�}�X�P�[�L�Ƃ���H�ׂĂ݂��������̂����A�d���ʼn�������̂�����Ƃ̓����ŁA�܂��ăN���X�}�X�O���ɃP�[�L�𓌋����Ŏ��ɍs���Ȃǖ����Ȃ̂ŁA�G�������Ă͂ǂ�ȃP�[�L���낤����z���ӂ���܂��Ȃ���A���ʂ̐_�ˉ��̃P�[�L�ʼn䖝���鎄�������B

����ł��P�[�L�������������A�u�ǂ��v�Ƃ��悤�B�N���X�}�X�͂���ς��ۂ��P�[�L���āA�F�ł��F������Ă��̈�N�Ɋ��ӂ��āA���E�\�N�������B��������̂��̂���̒�ԁB�����Ɨ��Ȃ̂��B

���q���~�b�V�����n�̃X�N�[���������̂ŁA���F��͑��q�ɂ�点�����������A���ł́u��������Y�ꂽ�v�Ɣ�������Ȏ��������B

���̑���A�̏�q��̊�h�ɂɂȂ��������b�ɂȂ������̂��鎄�́A�����Ƃ��F�肪�ۈËL�o����̂��B

�Ȃw���̍��A�V�X�^�[�����������K���A���łɓ��M��������ׂ����`�����Ƃ����g�̏�Ȃ̂��B

�������s���ŁA����܂łɂ͎���Ȃ������A�Ƃ����ς�����ߋ��̂��̎�����Ȃ̂����A����ł����̂��������A�_�l�͎��̒��ɂ�������B

�Ȃ�Ɗ؍��́u�~�̃\�i�^�v�̎�l��

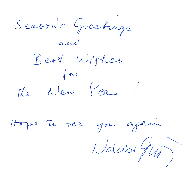

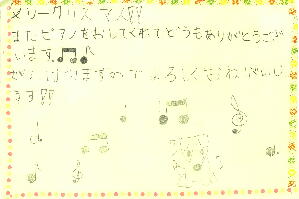

�u�`�����T���v���痈���N���X�}�X�J�[�h

�ɂт�����I�I

����ɁI

�n���K���[���X�g���y�@��

�i�[�h���������璸����

�N���X�}�X�J�[�h�B

�����Ȃ���}�G�X�g����

���S�����Ɋ����B

���̂Q���ȏ�ɁA��x�s�A�m����K��������߂����k�l����ĊJ���L�O���Ă�����

�N���X�}�X�J�[�h�B

�Ȃɂ������������ł��B

�����J���C�E�R���N�[�������A���}�ł͂X�O���ȏ�A�É��͂T�O���قǎQ�������B���̒��œ��܂��āA���É��{�I�ɍs����̂́A���}�ł͏��w�����R���A�É��ł͂Q���A���w���͂P���݂̂����A���N����N�ʂ�A�o�ꂵ���q�A�e�X�S�Ă̑�\�ɑI�ꂽ�B

�i�ڍׂ��Q�O�O�S�N�x���ѕ\�����ĉ������B�j

�O���R�����g���t�B�[��O����傫�����āA�e�����Ⴄ���Ƃ��o�����悤���B

�䂪�Ƃ̃N���X�}�X�p�[�e�B�[�́A�^�C�~���O������A�`�L���̊ۏ����̏Ă��オ�肪�Ԃɍ��킸�A�Ƒ���҂������̂��������������A�R���N�[���̌��ʂ͎��ɂƂ��čō��̃v���[���g�������B

�R���N�[���ɎQ�������S�Ă̎q�̏Ί炪�A�����̃N���X�}�X�v���[���g���������炾�B

�Q�U�C�Q�V���ɓ������b�X�������āA�N���X�}�X�c���[��Еt������A���N�͏I���Ƃ������������낾���A���ƔN�������X�̃s�e�B�i�̃R���`�F���g���҂��Ă��邩��A�̂�т�����������Ȃ��B���x����|���o�[�W�����Ń��b�X�����I�I

�������A��N����`�������W���Ă������ߗ��������Ȃ��ẮB

�Ȃ��Ď�w�Ƃ́A���ɂƂ����ō��̋C���]���Ȃ̂ł���B

���Ɛ����ō��N���I���B���N���R���Q�V���ɓ����ł̑�P��ڂ̔��\��B�S���Q���͓��}�ł̑�P�X��ڂ̔��\��T���Ă���

�ȑI�тł́A��N�̔@������ɂ܂��Ă���B

�i����ɂ��Ă͌�ŁA�G�b�Z�[�ŏ����G���̂œǂ�łق����B�j

���N�̃_�C�A���[������ŏI����Ă��܂��܂��B

�����������͂�ǂ�ʼn������Ă���ǎ҂̊F����L��������܂��B

���N���X�������肢�v���܂��B |

|

|

|

| �N���ɂȂ����ς�������ƂƂ����ƁA�����Z�����A �R�}�̗l�ɂ��邭�����Ă���g�̏�Ȃ��ŁA����ȏ㍂����]�͏o���Ȃ��̂ŁA�����Ȃ̂����A���͂��N���X�}�X���N���X�}�X�炵���A�߂�������A�N�����N���炵���A���������������炵���A�܂��ƒ����ɏo�Ă���l�ɁA�D��ɂƂ͍s���Ȃ��܂ł��A�v���[���g��N�z���������Ȃ�ɉƑ��Ɩ��킢�����Ǝv���B �R�}�̗l�ɂ��邭�����Ă���g�̏�Ȃ��ŁA����ȏ㍂����]�͏o���Ȃ��̂ŁA�����Ȃ̂����A���͂��N���X�}�X���N���X�}�X�炵���A�߂�������A�N�����N���炵���A���������������炵���A�܂��ƒ����ɏo�Ă���l�ɁA�D��ɂƂ͍s���Ȃ��܂ł��A�v���[���g��N�z���������Ȃ�ɉƑ��Ɩ��킢�����Ǝv���B

����������ڂ͏��ł����w���A�S���Ă���Ǝv�����A�G�������ɂ����Ƃ������Ƃ́A�q��������Ƒ��ɂ���������Ƃ�Ƃ��Ă悢�e���������炷�Ǝv���̂ŁA����Ȃ�ɁA�������Ԃ���肭�肵�Ă��ꂱ��ƍl����̂��y�����������B

����ȂƂ�����{�ɂȂ�̂��e�F���B

�ޏ��Ƃ́A���q���c�t���̍�����A��e���m�Ƃ��Ă̗F�l������A�C�S���m��Ă���̂ŁA�Z�������M�s�ʂɂȂ�Ȃ���A�������ꂸ�����Y�ꂸ�ɂ���A�s�A�m�ȊO�̗B��̗F�l���I�I

������������邱�ƂȂ���A���̃C���e���A�̎�A�m���̃Z���X�A�����X�^�C�����ƒ��������Ȃ̂ŁA�������ɂ��邾���Ŏh���ɂȂ�B

������A�C���e���A�A�|���◿���A�������ɂ��C�������ƁA��ɍs���Ă͂܂����C������Ă���B

���̊ԁA�ޏ��̉Ƃ��N���X�}�X�p�[�e�B�[�������B����̃P�[�L�Ɨ����ł��ĂȂ��Ă������B�������ӂ̃p�X�^�������Ƃ���^��ŁA�ЂƖ����B�D��ȂЂƂƂ��Ŗ{���Ɋy���������B

�����d���𗣂ꂽ��A�^�����ȐH���ɂ悭�����ꂽ�J�g�����[�ɁA�f�G�ɃA�����W�����N���X�}�X�p���e�[�u���N���X�ŁA�F�l�����ĂȂ��������v�����A�����Z�����Ă͂ƂĂ��������B

�����D��Ȏ��Ԃ��~�����I�i�������A���ǎ��Ԃ��������璋�Q���Ă邩������Ȃ��̂����j

�N���N�n�ɂȂ�ƁA�ƒ��A�~���������B

����̂����������ł́A���������Η������K�������A�f���炵���������������B

����Ȃ������ŁA�������ɊF�����ĂȂ��������A��������ɂ��Ȃ��ƁA�����Ȃ�{�ԂŎ��s�������Ȃ̂ŕ|���B

����ᖡ����A�S�Ă̂��̂��{���őf���炵���B���I�тȂ��甃�����Ȃ��A�D��ɂ������Ǝv���B

���T�̊�����������

�@���Ε�ɑՂ����A�������u�ɐ��C�V�v�B������䥂łāA���̂��������Ɋ����I�I

�A�v���Ԃ�ɍs��������O�����f���I�̒���̖��k�����́A����ς���{�ꂨ�������I�I

�B�����̕��Z�ƖY�N��ōs�����A����L�n�`�`���C�j�[�Y�̂��������������ƁB����łQ��~�͈�����I�I

�C�F�l�ƍs�����N���X�}�X������˂Ă̒��H��B�V���̋����Η����u�Ֆ��v�A�ō��I�I

�Ȃ��H�ׂ鎖������D�D�D�B

���̒��ł��H�ׂ܂���̖Y�N��B�i�_�l�����̂��炢�̂��������͂������ɂȂ邾�낤�j |

|

|

|

| ���T�����A���ł���̎��ƂŖ@�����������B

��N���W�W�ŖS���Ȃ����A���ł���̂����������������@�v�ł���B

���傤�ǂP�N�O�A���B�����q�����̌����̂����A�Ɏf�������́A�̂����キ�Ȃ��Ă������̂́A�܂������C�����������̂ɁA���ꂩ�炠���ƌ����ԂŁA�������P�x���ڂɂ�����������A���[�̒��|��A���̂܂܋A��ʐl�ƂȂ������܂����̂ŁA���q�v�w�̌������������Ă������Ȃ��Ė{���ɐS�c�肾�����B

���ł���̎����́A�l���łP�X����������Ƃ̖{�ƂȂ̂ŁA�������ՂƂ���Ƒ厖�ł���B

�@���ɂT�O�l�قǂ̐l���W�܂�A�Ƃ��炨���ւƃo�X�ő�ړ��ł���B

�����̂��V������A�u���ꂾ���̐l�������W�܂�ɂȂ�@���͂߂����ɂ���܂���v�Ƃ�������������B

���͂Ƃ������A��l�����̗��e�����݂����A���j�ƎO���ŋC�y�ȗ���̊j�Ƒ��B�@���͂��납���Վ��͖{���ɏ��߂Ă�����A���������炸�A���ł���ɉ����牽�܂ŕ����Ă��������B

�@���ɍs���ꂽ���̂�����Ȃ炲�������낤���A���V���܂�����̍Ւd�ɂ��o���グ��̂����A����ɍ��킹���u�͂�ɂ�[�E�͂�݁[���[�v�ƊF�Ōo���������Ă����B

���̊Ԃɂ��V��������@������̂����A�Ȃ����������@���S�Ɉ��c�����B

�u�W�W�Ƃ����Α剝���ł��B���͂R�O��S�O��ł��o�^�o�^�ƖS���Ȃ��Ă�����܂��B

�������l�͂�����S���Ȃ�̂ł��B�I�M���[�Ɛ��܂ꂽ���̓�����A�l�͎��ʂ��̓��̈��ɁA�������A�F�ōs�i���Ă���̂ł��B

����͒N�ɂ��~�߂��܂���B�Ⴂ���͂P�������������̂ɁA�N���Ƃ�ƂP���������Ƃ����Ԃł��ˁB����͂��ꂾ���P���ɂȂ��ׂ����Ƃ������A�ӔC�̑����P�����Ƃ������ƂȂ̂����B

��������Ȃ���A��������Ȃ���Ƃ����l�ɒǂ��āA���������߂����Ă����B

�����Ĉ������������Ă���Ԃɂ��A���͊m���ɂ���Ă���̂ł��B

�l�͐��������̓����A�w���x�Ƃ����^�C�}�[�̃X�g�b�v�E�E�H�b�`��������A�J�`�R�`�E�J�`�R�`�Ǝ�������ł����̂ł��B

��Ȏ��́A�w�����Ď��Ƃ�����������ڂ炵�Ă͂����Ȃ��x�Ƃ������ł��B

���܂��A�������O�ɐi�ނ̂ł����A�����Ď����̕����Ă������������Ă͂����܂���B��ɂ��ꂢ�ɑ|�����߂Đ����Ă��������B�K�����Ȃ��̐����l���A��납�瑱�����Ȃ��̎q�⑷�����Ȃ��̔w�������Ă��܂���B�v

�i���͑f���Ȃ̂��^�C�}�[�̃J�`�R�`�����l�����A���̌��t�͔��ɋ��낵��������ꂽ�j

���V���A�������Ă��݂��݂Ƙb�����ƁA�^�ɔ����Ă���ł͂Ȃ����I ���V���A�������Ă��݂��݂Ƙb�����ƁA�^�ɔ����Ă���ł͂Ȃ����I

���ʎ��͕������Ă���̂ɔF�߂����Ȃ����A�Y��Ă������B���̕Ћ�����ǂ�����āA���������Ђ�����ꐶ�����ɐ����Ă��鎩��������B���ׂł��Ђ��ĔM�ł��o��ƁA�e�̎��⎩���̍��܂ł̂�����ɂ��ƋC�Â��̂����A�P���Q�Ē����Ă��܂��A�܂����̖و���A�������Ă��܂��B�����l���G�l���M�b�V���ł����܂����A�ƌ����Ă���邪�ʂ����Ă���Ȃ�ł����̂��낤���H�Ƃ��Ȃ���Ă��܂���

����̖@���ʼn��߂��w������x�Ƃ����Ӗ��ɂ��čl���Ă��܂����B

���V����͂��Ƃ���������̂��̂ɂ��āA���������Ȃ肠�����B

���̖�́A�����Ȃ�̂ŁA�G�b�Z�C�ł��ǂ݉������B |

|

|

|

|  �P�Q���ɓ������Ƃ����̂��A�R�[�g���܂��v��Ȃ������n�����g�����i��ł���̂��낤���H �P�Q���ɓ������Ƃ����̂��A�R�[�g���܂��v��Ȃ������n�����g�����i��ł���̂��낤���H

�����Ɓu���������v�ƌ����A�����Ȃ���u�~�炵���Ȃ��v�Ǝv���̂�����A�{���ɐl�ԂƂ͐g����Ȃ��̂��B

�ŋ߂͂P�N�������Ƃ����Ԃ��B���̊ԃN���X�}�X�c���[�����܂����̂ɁA�����o���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�����C���e���A����D���ŁA�Ⴂ���C���e���A�G����ǂ݁A�Ƃ���������̂���D�����������A�d�����Z�����Ȃ����̂Ǝ����������̂�������A���܂�ׁX�������̂ɋ��������ꂽ�B

�|�����o���Ȃ����A�����������肵���C���e���A���D���ŁA�������̂͋ᖡ�������̂��P�u���Ƃ����������ɕς�����B

����ł����l���猩��ƁA�����Ⴒ����Ƃ����Ȃ��̂��u���Ă���悤�Ɍ����锤���B

�C�M���X�̃A���e�B�[�N������A�[���[�A�����J���A�t�����X�̓c�ɂ̃v���o���X���ƃC���e���A�̎���A���X�Ǝ��̒��ŕϑJ���d�˂��B���̖��c�������炱����ɂ��邪�A���͉����Ȃ��������肵���ƂɁA�Ђ����瓲������邩��s�v�c���B

�g�F�̂���g�����ƒ낪���ŁA�g�F����������A �̂�т�g�F�̑O�ɍ��鏊�ł͖����A�s�A�m�̈֎q�ɍ����Ă��肾�������Ȃ��̂��B �̂�т�g�F�̑O�ɍ��鏊�ł͖����A�s�A�m�̈֎q�ɍ����Ă��肾�������Ȃ��̂��B

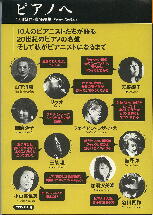

���č��T�́A���k�̐e�Ɏ肽"�s�A�m��"�Ƃ����{����B

�J�쌫�����ďC�����{�ŁA"�P�O�l�̃s�A�j�X�g���������Q�O���I�̖���"�A"�����Ď����s�A�j�X�g�ɂȂ����"�Ƃ�������������ŁA�R���m��C��쌰�q�C���R���t�b�C�ږ���W���Y�E�s�A�j�X�g����N���V�b�N�E�s�A�j�X�g�Ɏ���܂ŁA�Ȃ��s�A�m�̓��ɐi�����G�b�Z�[���ɂ��Ƃ߂����̂��B

�����Ƃ��߂����̐��E���ꗬ�̃s�A�j�X�g�炪�A�ǂ�ȕ��ɗc���̍��s�A�m�Ɗւ���āA���y���ꐶ�̗F�Ƃ��Ă�������m�邱�Ƃ��o���A�ƂĂ��ʔ��������B

�Ō�ɔނ�̈ꐶ�����E�����P���̃��R�[�h�C�b�c���̏Љ�������̂ŁA�܂�������������ꂽ�B

���̖{�͕Ԃ�����A�����ł���������Ă݂悤�Ǝv���{�������B

�s�A�m���K�����������͂��ꂼ�ꂾ�낤���A�債�����R���Ȃ���߂Ă��܂����q���ƁA�s�A�m�̗������ڂꂾ�����q�����A���C�Ȃ������Ă��������ɐ��E�I�ȃs�A�j�X�g�ɂȂ����Ƃ����������A�{���Ɏ���d�ł���A�����Ă��ꂪ�{���ɍ��ׂȂ��������ł���A�w���҂ɑ傫���N�����Ă��邱�Ƃ����ʓ_���B

���܂ꂽ������A"�e���s�A�j�X�g�ő�w����������"�Ȃǂƌb�܂ꂽ���ň�Ă�ꂽ���͌���Ȃ����Ƃ��ʔ������A��ɉ��̎҂��d�v�ȃJ�M�������Ă��邩���g�ɂ܂����B

���̖{���ďC�������̒J�쌫�쎩�g���i���̎��l�J��r���Y�̑��q�ł��邪�j�s�A�m�������ŏ��܂̎��ɂ�߂��Ə����Ă��������炢���B�ŋ߁i��������Z����肽�r�f�I�����j�J��r���Y�ƒJ�쌫�삪�A"���͉��y�ɗ����Ă�"�Ƃ����薼�ŁA���̓ǂގ��ɍ��킹�A�o�b�N�Ńs�A�m��t�ł�Ƃ����u������A�w�|��w�t�����ł��Ă����̂������̂ŁA�ގ��g�̎��������������ēǂ��A���̐̃s�A�m�����ł�߂����N���A�ǂ�Ȃӂ��ɉ��y�ɍĉ���̂��Ƃ��������肪�ʔ��������B

���̑����s�A�j�X�g�̃G�s�\�[�h�A�Ⴆ���R���m����A

�w�Ƃɂ����l�͂��₪�����B���������̕�����ڂ������Ǝv����ł��B���̂Ƃ����ɑf���ɁA�u�n�C�A���ꂳ��킩��܂����v�ƌ����āA�y���Ƃ̑Ή���������Ɗo���ă��b�X���ɓ����Ă����q�́A���������Ƃ����N���V�b�N�E�s�A�j�X�g�ɂȂ��Ȃ��ł��傤���i�j�B�l�������ŋ���ŁA�e�����点���B�h�͂���Ȃ�ł��ˁA�Ɗy����ǂ�A��ЂƂo�C�G�����d�グ�Ă����Ȃ�Ă��Ƃ́A�ǂ����Ă��C���������B������������A����������g�߂Ō����������炩������܂���B�ŁA��e�͌��ǁA������̂���߂���ł��B�x

�܂���쌰�q���A

�w�D���Ȃ悤�ɂЂ��A�Ƃɂ������ꂪ��ԍD���B�s�A�m�̐搶�͎��̂��������Ƃ�����悭�킩���Ă��Ă���čׂ������ӂ��Ȃ�������ł��ˁB�ǂ����Ă������Ȃ����Ⴄ����d���Ȃ����Ƃ��ƁA���w�N�ɂȂ�Ƃ����炢��̋ȂƂ��o����̂��ʓ|�������Ȃ�������āB

�ŏ��̂R�y�[�W���炢�܂ł͊o�����ł����ǁA��͂����A�ǂ��ł���������āB���낻��I���邩�ȁ[�c���ďI��点���Ⴄ�A�Ƃ����C�ł���Ă܂����i�j�B

���̍��܂łɂ́A���������ȃ��W�I�����B

���A�����������y������[���ĕ@�̂Œ����Ȃ���A�u���������āA������āA�����������!�v�i�j�B���W�I���痬��Ă���ȂɁA���̐��E������܂����B�x

�O�ė����A

�w�ŏ��̓s�A�m��������������ł��B�Ȃ��Ȃ�������ꂽ�悤�ɒe���Ȃ�����Ȃ��ł����B���e���Ă���Ȃ��P�O��������Ȃ��Œe������A���̋Ȃɐi�����Ǝv���Ċ撣���Ă���ƁA�X��ڂɖ�Ⴆ���肷��B�����I�Ɨ܂��o�āc�c�����܂��ˁB��������Ă��[���Ɨ��K���Ă��킯�ł��B

����ɁA�l�͌������搶�����B�ŏ��̐搶�������ɁA�Ԃ�ł���A�u�܂�����Ȏ�̌`�Œe���āI�v�o�R�[���I�I���Ċ����ŁB����Ō��ɂȂ�������āu��߂܂��v���Č�������ł���B��������搶�A�u���������Ȃ����瑱�����ق��������B�O�ČN�͈��������ȂɁA�C����������Ēe���邩��v���āB���[��A���ۗ܂Ȃ���ɒe���Ă����B�ŁA�s�A�m�͑����邯�ǐ搶�͑ւ��邱�Ƃɂ��܂����B�D�����搶�ɏK���ƁA�e���Ȓe���Ȃǂ�ǂ�ԃ}�������炦�Đi���Ⴄ�B���̂����搶�������Ə��ɂȂ�悤�ɂ��āA�V�����搶���Љ�ĉ�������ǁA���ꂪ�܂��������搶���Ɛh���Ȃ�������āc�c�B����Ȃ���Ȃŏ��w���̍��͐搶��]�X�����܂��āA�Ō�ɂ��ǂ�����̂�����L�q�搶�Ȃ�ł��B�x

����Ȓ��q���B�����Ƃ��߂����y��̃z�[�v���A���������̓s�A�m�����Őe�����点�Ă����̂��ʔ����B

�����Ĕނ�̍˔\���J�Ԃ������̂��A�ق�̏����ȍD��S�ƃL�b�J�P�������肷��̂��B

�����ĉ�肪�A���̏����Ȍ��̉��E�܂Ȃ����������A�l�������E�����̂��B

"�������s�A�m�A����ǃs�A�m"���͗��ł��\�����߂��V�˂����ɂ���������Ȃ��Ǝv���ƁA���K�Ƃ��������ؘg�ɃK�`�K�`�ɂ͂ߍ��݁A���y�����ɂ����Ă͂����Ȃ��ȂƋ���҂Ƃ����͉��߂Đg�ɂ܂��ꂽ�{�ł������B

�w�����̎q�Ɍ����Ă���ȓV�˂Ȃ킯�Ȃ����A��̂낭�Ƀs�A�m�����e���Ȃ����x�ƁA����Ȃӂ��Ɏv���Ă͂����Ȃ��̂��B

���Ȃ��ׂ̗ɂ���q�͓V�˂�������Ȃ��B

�����M���Ĉ�ĂĂ����������̂��Ǝv�����B |

|

|

|

| ���T�́A�w�Ǒ̒�������āA����������ł����B

�߂����ɑ̒�������Ȃ��̂ɁD�D�D�B���̗��R�́A�s�K���ȐH�����ɋN�����Ă��邹����ł���B

�Ƃ����̂��A�����̎�l���C�O�o���������A���̔����͂������B�����ւ����Ă��ē��{�ɂ�������o���ƈ��݉�����āA���łقƂ�ǂ߂����ɐH�������Ȃ��B

�J�����_�[�ɂQ�l�ŐH���������������Ă�����A�P�P���͂R�O�����X���Ԃ����������B

�����Ȃ�A�Ί�}�[�N�Ő��X���X��w�ԏ��������Ƃ���ł���B�Ƃ�����ő�v�ۂŔ�������r���R�`�W����������A��D���ȃL���`�`�Q���A�����`�Q�������āA�蔲���v���X�ΐH�O�����Ă����B

���܁A�������H�ׂ����Ȃ�ƁA�U��ꂽ�����`�ʼnh�{�⋋�Ƃ�����ŁA�ŋ߂͂��������Ⴒ���Ⴕ�Ă����①�ɓ����A���������������������Ă��Ȃ��悤�ɂ��邩���y���݂ɂ��Ă�����Ȃ������B

����Ȃ��ƂŌ��N�ɉA�肪�������Ȃ��Ȃ��B�ΐH�ɂ���X�g���X�ׂ̈�"�h�J�H��"��������A�ݒɂňݖ�����݁A����ł�����Ȃ�����Q���Ԑ�H���Ă�����A"����"��Ⴂ���M�ƌ����L�l�B�T�����ɂ͓�����"�E���E��"���Ȃ��Ă����B

���̕�́A�h�{�ɂ��邳���l�łP���T�O�i�ڂ�H�ׂ邱�Ƃ�ڕW�ɁA�H����t���[�c�e���������āA�ǂ������Ă���l��"���N�I�^�N"�������̂ŁA�N��������Ƃ͂����A���̖��̍s����m������Q�����낤�ȁI�ƁA�C��ɂȂ�ƕ�e�̎p���܂Ԃ��Ƀ`���c�L�Ȃ���M�ɂ��Ȃ����Ă����B

"��������ς茒�N���I�I"���ꂩ��͂������Ƃ����H���������Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ǝ��������B

���T�͂���Ȓ��q�������̂����A�T���A���k�i�����q�j�����������ĒẪz�e���ł������B

�ޏ��́A���w���̎�����̐��k�ŁA���������ɐi��A�J���C�̍u�t����ɂ��Ȃ���A�s�A�m���t�����Ēn���Ŋ��Ă����B

�������𗊂��Ă���A���Ƃ��Ă��d���̔Y�݁A���̔Y�݂�ł������Ă���Ă�������A�e����������F�B���o�ł����ƕt�������Ă����B

�u�t��̔��\��ߕt���ƁA���b�X�����݂Ă�����������āA���ɂ͐搶�Ƃ��āA�F�l�Ƃ��āA�e�Ƃ��ĕt�������Ă����̂ŁA�������͊��S���ʂ������B

�ޏ����A���@�[�W�����[�h����������ƕ����Ă���p������ƁA���낢��Ȏ����v���o����A�����܂����ڂ�A�炪�N�V���N�V���ɂȂ肩�����B

���q�̌������̎����������������A�ŋ��ܑB�����������邭�Ȃ�A�����������ė܂��o�����܂��B���������̂�

����ɂ��Ă��A�s�A�m�̐��E�������肾���A��e�Ɩ��Ƃ������̂���̉����Ă��邪�A���Ɩ����r��g��łƂ����\�}�́A�����������ł������ڂɂ�����Ȃ�����A���X�Ȃ̂��Ǝv���B

���������͂܂������v�t���ɂȂ�ƁA�ǂ��̉Ƃł��e���Ƃ������̂́A�a�܂ꂱ�������A���Ǝ���Ƃ��ĂȂǂƂ������Ƃ́A�f��̒��̃����V�[���ł������邱�Ƃ��Ȃ�����A���������ْ����čd���Ȃ������e���A���ƂQ�l�ŕ����Ă��邾���ŋ����Ă��܂��̂́A�������Ȃ낤���H

�ĒÂ̊C�������낷����������́A���T���I��鍠�ɁA�O�ʂ̃X�N���[���ɓˑR�p�[�b���C���L����̂��B

���̗L��l�́A��i�I�������̂��̂Ȃ̂��B�������N��l�Ƃ��āu���[�b�I�v�Ƃ����l�͂��Ȃ��̂��s�v�c���͂Ȃ����H

�v���Δޏ��͑���o�g�A�ނ͋��Ïo�g�B������A�e�މ��҈ꓯ�A�C�Ȃ��O���Ă��āA�Ôg�̐S�z��������A�i�F�Ɋ����Ȃǖ����Ȃ̂�������Ȃ��B

��I�����l���ɊC��������f���炵�����Ȃ̂ɁA�N���ނ��W�X�Ƃ��Ă���`�I

���ꂪ�����̐l��������A�����Ő����Ȃ��悤�ȑf���炵�����߂������I

��I���͐V�w�̔ޏ��ƘA�e�������B�Ȗڂ����̏\�����i�I�n�R�j�ł���"�~�\�i"�ł���B����͂R�Ȃ����h���[�B���������̂͒N���������g�����������H�ł���B�ƂĂ��ǂ��v���o�ɂȂ����B

�������Ƃ͗ǂ����̂ł���B�q���̍�����m���Ă��鐶�k���A��l�O�ɂȂ��Ă����p���������牽�x�ƌ����邩�Ǝv�����A"���t���đf���炵���E�Ƃ��Ȃ��I"�Ɗ������v���̂��B

�����̎q�Ȃ��l���q����������A�������������͌�ɂ���ɂ�����Ȃ̂��B

���x���ڂ��E���E�����������A�B��c�O�������̂́A�y���݂ɂ��Ă������������݂����������Ă����Ƃ���ŁA���܂�H�ׂ��Ȃ��������Ƃ��B

����ɔ�I�����I����ۂ�A�]�C�����߂��ʒ��A�g�C���Œ��ւ��A�V�����ɔ�я�背�b�X���ׁ̈A�����֑��X�Ɍ��������B�i�m�����q�̌������̎��������������H�j

�d���͂߂����Ȃ��Ƃł͋x�߂Ȃ�����A�s�A�m�̐搶�Ƃ����ʂȏ����ł���B

���ɑ������������A�l�����H�s�����?�撣���Ă������T���Ȃ���ƁA�g�������R����搶�������B |

|

|