| 秋の彼岸も、入りというのに残暑が半端じゃなくて、うんざりの毎日だ。

今週は、ピティナが終って、ほっとする間もなく、全日本学生音楽コンクールに追われて、連休も返上だった。

うちの教室からは、小学生数人と、高校生のエースがチャレンジした。

小学生の部門は、例年の如く、バッハとエチュード。

高校は、何と逃げ場無しのバッハのトッカータのみだった。

小学生のバッハは、シンフォニアだが、エチュード2曲は、かなりのランクである。

結局、エチュードに振り回され、手薄になったバッハで、「 はい!時間切れ」というパターンは、読めてるのに、今年もエチュードに振り回されてしまった。

トッカータは、レチタティーボ、アダージョやら、アドリビティブな箇所を、どうバッハの様式やスタイルを守りつつ、個性的に演奏するかで頭を悩ませた。

個性的に弾きすぎると、くどくなるし、ロマンチックになりすぎる。

バッハで個性を出すのは,ほんとに難しい。個性が出せなければ、コンクールでは、埋もれてしまう。

どこの指導者も、きっと同じようなことで悩んでるに違いないが、私なりに行き着いた結論は、やはり、神様の存在を3Dの様に浮かび上がらせる事が、出来ないと魂の音楽は、表現出来ないという事だ。

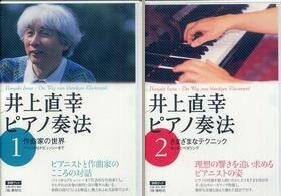

その点、バロック音楽の様式を、理解する上で役立つのに、故井上直幸先生のビデオが、まるで遺言のように残っているから、興味のある方は是非チェックして欲しい。

「作曲家の世界」バッハからドビュッシーまで、それぞれの音楽の特徴、スタイルと演奏法のポイントを、 井上先生が、ピアノを弾きながら、“様式スタイルを 守りながら、バッハを弾く事とは?”また、“演奏する際、陥りやすい間違いと答”を演奏とお話で、分かりやすく説明してくださる。 守りながら、バッハを弾く事とは?”また、“演奏する際、陥りやすい間違いと答”を演奏とお話で、分かりやすく説明してくださる。

生徒のみならず、ピアノ指導者も、必見のバイブルだと思う。

さて、問題の学生コンは運良く、小学生が一人、高校生が一人づつ、本選に残る事が出来た。

しかし、奇跡だと喜ぶのも束の間、本選曲のあまりのボリュームに、ただただ圧倒され、あと一か月で、必死に恥ずかしくない演奏をすべく、ひたすら頑張らないといけない。

というわけで、秋の目標はしっかり立ってしまったというわけだ。(泣) |

|

|