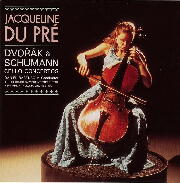

苛酷な運命に手折られた大輪

デュ・プレのドヴォルザークとシューマン |

| 才能と美貌に恵まれた伝説のチェリスト

ひとは「伝説」を好む。とくに波乱に富んだ「伝説」を。そしてその幕切れは、悲劇であるほうがふさわしい(多くのオペラが、ヒロインの死で幕を閉じるように)。クラシックの世界で、そんな「伝説」に値するアーティストといえば、マリア・カラスとジャクリーヌ・デュ・プレではあるまいか。

ともに才能と美貌に恵まれ、文字通り大輪の花を咲かせ、私生活でも話題を提供しながら、その全盛期はあまりにも短かった。とりわけデュ・プレの場合は、カラスのように社交界に君臨したり、ファッションリーダーを自負したりするような俗っぽさとは無縁で、ひたすらチェロに情熱を注ぐ純粋なアーティストだっただけに、哀しみがきわだつ。彼女が亡くなってから製作された、「ほんとうのジャクリーヌ・デュ・プレ」という映画では、姉の夫に求愛する、いささかエキセントリックなデュ・プレの姿が描かれていたが、やはり白分に嘘がつけない純粋さ、真摯さがひしひしと伝わってきた。

デュ・プレが奏でる豊潤なチェロ協奏曲2曲

彼女の人生を簡単にたどってみると……イギリスのオクスフォードに生まれ、幼少からめざましい才能を発揮、16歳で彗星のようにデビュー。ブロンドで長身という舞台映えする容姿も手伝って、20歳になるかならないかのうちに世界的に名声をとどろかせ、22歳でスター・ピアニスト、ダニエル・バレンボイムと結婚し、公私ともに国際的な注目を浴びる。だがそのわずか数年後、26歳の若さで「多発性硬化症」という難病に倒れ、引退をよぎなくされる。これは今日なお原因も治療法も分からない難病で、中枢神経が犯され、神経の命令が身体に伝達されなくなって、身体がきかなくなるという大変な病気である。かかったら最後、死に至るまで解放されることはない。宣告を受けた時、どれほどの絶望が彼女を襲ったことだろうか。

衰えていくのをただ見守るしかない身体、多忙を理由に、徐々に彼女から遠ざかる夫。その両方と向き合いながら、デュ・プレはなお16年を生きなければならなかった。どれほど想像力をめぐらせても、その悲しみを推し量ることはできない。とくにデュ・プレが遺した、激しくも美しい音楽に触れる時、私はしばしば胸がつぶれそうになる。最初の」音からこれほど人を惹きつけるチェロの演奏に、私は出会ったことがない。白信に満ちたデュ ・プレの弓からはじき出される音は、ダイナミックで、強靭で、輝かしく、悲痛なほど劇的で、それでいて純粋で繊細で、歌心に満ちている。デュ・プレは、その演奏だけで、巷に溢れる「伝説の名演奏」や「伝説の名演奏」シリーズになくてはならない演奏家なのだ。あるいは、あまりにも才能に恵まれていたがゆえに、運命は彼女に酷かったのだろうか。 ・プレの弓からはじき出される音は、ダイナミックで、強靭で、輝かしく、悲痛なほど劇的で、それでいて純粋で繊細で、歌心に満ちている。デュ・プレは、その演奏だけで、巷に溢れる「伝説の名演奏」や「伝説の名演奏」シリーズになくてはならない演奏家なのだ。あるいは、あまりにも才能に恵まれていたがゆえに、運命は彼女に酷かったのだろうか。

このCDには、ロマン派を代表するチェロ協奏曲の名曲が2曲収められている。独奏チェロの華麗なテクニックと、奥行きのある美しい音が要求されるドヴォルザークも、技巧的な聴き所を取り入れながらも、より繊細でメランコリックな趣のあるシューマンも、デュ・プレの資質にぴったりの一枚だ。心を揺さぶられること間違いなしのディスクである。

加藤 浩子

日本音楽学会、日本ペンクラブ会員 |

|

|

|

| 最近は、色々な所で、文庫本などを読む若い人達を見かける様になりました。活字離れ、と言われて久しい現在、こうした読書への回帰はとても喜ばしく思えます。

小学時代、とても体が弱かった私はコンサートを聴きに行くと、帰りには熱を出して翌日は欠席、という困った子供でした。安静の為、最大の楽しみは読書や画集を見る事で、原作の、挿絵もない「家なき子」や「赤毛のアン」などに夢中になったのが現在まで「本の虫」になる始まりでした。不朽の名作と言われる作品には、イマジネーションをかき立てる、表現力の豊かさがあり、ピアノを演奏する時や教える時に様々なイメージが湧いて来る根源になります。

文学者や詩人は作曲家にも大いに影響を与えました。ロマン派では、メンデルスゾーンが17才で、シェイクスピアの「真夏の夜の夢」による名作の序曲を書いています。シューマンは詩人ハイネの作品から「詩人の恋」という優れた歌曲を作りました。リストはマルティヌーの詩集のタイトルを使って、ピアノ曲集「詩的にして宗教的な調べ」を作曲するなど、文学や詩と音楽は互いに密接な関係を持っています。この様な例は、山程ありますが、エピソードとしては、リストが若い頃チェルニーに師事していたり、ショパンの才能はシューマンが見出して「諸君、脱帽したまえ!天才が現われた」と言う一文を音楽誌に発表し、その後ショパンはパリの社交界で有名になりました。ブラームスはシューマン家に、内弟子として共に暮らしていた時期があり、ヴァイオリンの天才パガニー二の出現で、作曲家達が多大な刺激を受け、「パガニー二の主題による」などのタイトルで様々な作品が生まれました。この時代の芸術家を全ては書き切れませんが、強いて文豪ゲーテ、そしてショパンの肖像で有名な画家のドラクロワと並べて見ると、同じ時期に何と大勢の優れた芸術家達が存在していたことか!と感嘆します。しかも皆それぞれに親交がありました。これ等は全て、読書から得た知識なのです。

絵画の世界にも同じ流れがあるのには感心します。音楽のクラシック期には、フラゴナールやレノルズの様な、まるで写真の様に明確な作品。音楽がロマン期に入り、少し自由さが出て来ると共にドラクロワやクールベ等の作品にも、幻想的な雰囲気が現れ始め、音楽が近代になると絵画も、モネやムンク、クレーの様に抽象的な作風へと変化しています。いづれの時代にも芸術家達は、表現手段は違っても、ほぼ同じ視点を持っていたと云うのも興味深いことです。様々な芸術から色々な事を感じ、吸収してピアノの表現の中にそれを還元しようと試みるのは結構楽しい作業なのです。

時はまさに芸術の秋。何かを始めて見ませんか?新しい発見のために…。

南院紀子先生

桐朋学園大、東京音大各講師・当協会正会員・課題曲選定委員会

副委員長・組織委員・コンクール事業担当者連絡会委員 |

|

|

|

| 17世紀レンブラントの生きたオランダは東インド会社のおかげで富が集中、その恩恵を受けた富裕な貴族達は競って芸術家のパトロンとなり、レンブラント等画家達に肖像画などを描かせた。

聖人君主の顔に自らの面影を模す「模倣肖像画」なる物が大流行したそうだ。

音楽においては17世紀というとバロック時代全盛期、世に言う王侯貴族のお抱え作曲家達の活躍した時代だ。当時は当然だがレコードもCDも無い時代だから貴族の館で夜な夜な開かれる酒宴の席では、BGMである楽器の生演奏が不可欠だったに違いない。

当時の様子を知る手掛かりは、何と言っても映画(ビデオ)に勝るものは無いと思う。

当時の風俗、様式から美術品、装飾品、料理、舞踏会の様子、衣装から小物に至るまで当時のままを正確に時代考証して再現してくれている。

音楽、絵画は元より,時代背景を知るのにこれ以上手っ取り早い方法は無い。

絵画が富裕な王侯貴族の館の壁面を飾るものであったこと、そして音楽が饗宴に欠かせないものだった事、この2つは、紛れも無い事実だ。その上当時の音楽が宮廷において、BGMだけでなく、舞踏にとっては不可欠な存在だった。

バロックダンスの代表格であるメヌエット、ガヴォット、サラバンド、アルマンド、ジーク、クーラントがそれだ。

特にクーラントはダンス好きで自らも舞踊の達人だった。太陽王ルイ14世が好んで踊ったと言われているから典雅な舞踏曲そのものだったことが証明される。そしてルイ14世と言えば、王様のお抱え作曲家リュリが有名である。リュリの音楽はフランス・バロックの特徴である装飾音の多さと優雅さに比類ないが彼の事は、映画「女優マルキーズ」の中に詳細に描写されているから、興味のある方はご覧になって下さい。

この映画はコメディーフランセーズの前身である喜劇作家モリエールと宮廷の悲劇作家ラ・シーヌの対決を軸に当時の伝説の女優マルキーズを描いた作品で王宮の有様や芸術家達の苦悩が良く描かれていて興味深い。

(注:リュリの音楽が好きな方はフィクションと言えど描かれた人物像にがっかりさせられるかもしれませんので。念の為)

絵画と音楽の点と線は、退廃と官能をむさぼった17世紀の宮廷においてぴたりと繋がる。絵画における静物画の中で"富や名声のむなしさ"を表現する小物として楽器が扱われたとしても何の不思議も無い。

所詮、肖像画も音楽も貧しい庶民にはかけ離れた世界だったに違いない。

かのマリーアントワネットが仏革命の際、飢えた民衆が「パンをパンを」と訴えかけた際、「パンが無ければお菓子を食べたらいいのに」といった名言が思い出されれるでは無いか!

それにも増して、農耕民族でかつ純銀のナイフやフォークで無く、箸を使う我々日本人の子供達が見たことも無いメヌエットやガヴォットを弾くなんて、それこそ"レ・ミゼラブル"「ああ無情」でなく「ああ無謀」でなくて何であろう!!

ひたすら、小さい子供に「優雅」の2文字を教えるのに苦労している日常である!

以上「バニタスに何故楽器なのか?」の考察でした。

|

|

|

|

| 人間に与えられた神の摂理と、どう向き合うか?が難しい。

マリア・カラスは友人につぶやく、「私は全てのものを手に入れたわ。栄光。名誉。でもそれは、一瞬だった。私が本当に欲しかったものは、"普通の人生"だったのよ。」

「普通の人生」か?それは女性なら結婚をし、子供を生むことを意味しているのだろう。

うーむ、確かに「普通の人生」も悪くない。こう忙しくレッスンや審査に終われ、土・日も休む暇なく暮らしていると「普通の人生」がしてみたいと一種の憧れさえ抱く時もしばしばだ。

子供は、男の子を1人持ったから少しは子供を持つ者の喜び苦しみは分かるつもりだが...。

確かに小さい時は、可愛かった。だが思春期の反抗はすさまじいものだったし、やっとまともに「メシ」と口をきいてくれた時には、すっかり大人になってしまっていた。

子供によって知った事は、唯一親の気持ちだったのかもしれない。

結局、人は「無いものねだり」なのだ。マリア・カラスは我々の様な平凡な人生には飽き足らなかっただろうし、平凡な我々はマリア・カラスに憧れ、その才能にため息をつくばかりだから皮肉である。

要は、人間は与えられた運命や宿命の中で、どう折り合って生きるか?という事だと思う。人の才能や運を羨んでも仕方ない。自分の現状を常に感謝し受け入れ、小さなことに幸せを感じられる人間はいつも平和で穏やかでいられると思う。

老いも病も死も確かにやってくる。それを認め、受け入れ、前向きに生きることしかないのだと思う。そして大事な事は、自分を支えてくれる、自分を取り巻く家族・友人を大切にすることだ。自分に信頼を寄せてくれる人々は勿論のことだが家族や友人は大切だ。

そして簡単な事だが、1人で悩まず苦しまないことも肝心だ。自分の悩みを聞いてくれ理解してくれる人が身近にいる人は幸せだ。所詮、人は一人では生きては行けないからだ。あと仕事以外の趣味を持つことも良い気分転換になる。仕事で行き詰った時うまく行かなかった時、仕事以外の楽しみを持つ人は立ち直りも早いものだ。

また、老いだけに言及してみてもあながち悲観する事ばかりではない。

「年の功は亀の甲?」では無いが、人が重ねていく年輪は決して無駄ではないからだ。自分自身を振り返っても、若い頃は情熱のあまり、生徒を追い詰めてピアノを嫌いにしてしまい何度と無く後悔したものだった。

今では、ずいぶん客観的に子供を見られるようになった。なにより「待てる」ようになったし、焦らなくなったから不思議だ。年をとったせいか子供の立場で物事を考えられるゆとりが出来たのだと思う。

人間としての経験が教育者としての自分を成長させてくれたのだろう。

音楽も同様である、音楽の好みも若い時とずいぶん変わってきていると思う。

人として得た多くの体験、知識は「熟成」という形で時を経れば経るほどその味わい、深みを増していく。それは年長者にのみ与えられた特権なのであろう。

老いによって失う物、得る物、神様は常に平等だ。人は失った物には良く気づくくせに、得た物には案外無頓着だから罪作りだ。

常に感謝する心を忘れず、現状を受け入れ、自然体で無理をせず生きることは、人間の大切な生き方の基本なのではないだろうか?

平家物語は「人の世の無常」を切々と語りかけている。

それは我々に「どう生きていくことが人として本当に幸せなのか」を時代を超えて問いかけているのだと思わずにはいられない。 |

|

|

|

| 久しぶりに東京で映画を見た。娯楽映画はさておき、文芸作品は「戦場のピアニスト」を見て以来だ。

この映画は、世紀のオペラ歌手「マリア・カラス」を彼女とかつて親交のあった映画監督「フランコ・ゼフィレッリ」がフィクションを元に彼女の実像に迫った作品である。

この作品の中では、カラスが晩年、既に老い全盛期の美声を失い、かつての恋人を失い、苦悩と孤独のまま、パリのアパルトマンで過去の栄光と追憶にひたる引退生活を送る姿を描いている。

映画は、彼女が「カルメン」を演じることによって、生きる希望を取り戻し、音楽家としての情熱と誇りを再び取り戻し、いく姿を描くのだが...。

映画の筋はさておき、感動したのは、今は訪れる友人もいなくなった家で深夜、自分の全盛期のレコード(蝶々夫人)から流れるカラス自身の歌声に号泣し、泣き崩れる姿だった。

このシーンは前に見た映画、「本当のジャクリーヌ・デュプレ」でデュプレが不治の病に冒され、チェロの弓を持つ事が出来なくなり、夫のバレンボイムの愛までも失って、車椅子の上で泣き崩れるシーンと不思議とダブった。

音楽の神ミューズは、いとも簡単に時と共に、またはある日突然自ら与えた天使の羽をもぎ去って行くのだから無慈悲である。

デュプレの場合は突然の病なのだから運命としか言いようが無いのだが。

カラスの場合は少し違う。彼女は老いと共に失っていく美声、完璧主義がゆえに、妥協することも現実を認めることも拒絶して自ら、破滅の道へと突き進んでしまうのだ。

プライド高い孤高の芸術家はその現実を「苦痛」、「屈辱」としか受け止められないのが何とも哀れで不幸だ。

この映画を見てて感じたことは、人生とは実に「残酷だ」ということだ。

歌手の命は声であり、そのピークは少なくとも40歳までと言われている。一方分野こそ違うが、スポーツ選手の選手生命も短い。何億という我々からは考えられない年棒の代わりに、その選手生命は、ケガというリスクを背負いつつあまりに短いではないか?

また、天才や選ばれた人々にのみこの神の摂理が適用されるのかというと、そういう訳ではない。我々凡人も同様なのである。老いや病は全ての人間に平等に訪れるし、例え運良く健康に恵まれたところで、予期せぬリストラ、そして定年を迎える老後が用意されているではないか?

そしてリストラも定年も無いはずの我々ピアノ教師も例外ではない。座ったまま、耳だけを使い「下手だ、だめだ」を連発しているだけだと思ったら大間違いだ。

最近は体力と気力の衰えを感じる。もうサプリメントを飲んでも1日ベッドにへばりつくほど寝たところで一向に疲れが取れない。

一方責任と仕事は増える一方だ。生徒の質が上がりコンクールの質が向上する中で、少しでも歩みを止めたら、もう取り残されてしまう。

自分だけなら取り残されてもいいが、生徒が道連れ共倒れでは、私を信頼し、ついて来る生徒に申し訳ないから、生徒が頑張る以上、こちらも頑張るしかないのだ。

もうこうなると私の人生は"I wish"では無く"I should","I must"の世界なのだ。一方コンペにおいての指導者賞受賞の壇上では20代、30代のピチピチの若い先生がオーラを放って一緒に立っているではないか?

いくらこちらが派手な衣装に身を包んだところで、内側から放たれる若さのオーラには圧倒される。”あー世代交代” 老いはマリア・カラスだけではなく、こんな片田舎のおばさんにも、もれなく襲ってくるのだ。

平家物語の冒頭では無いが

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり

沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらわす

驕れる者久しからず、唯春の夜の夢の如し

たけき者も遂にはほろびぬ、偏に風の前の塵に同じ

なのである。

つづく!!次回では私なりの対策と方向性を模索してみます。

お楽しみに。 |

|

|

|

| コンペが終わると、本部宛に審査をした各地の出場者からのお礼状が数多く来る。それがまとめられて送られて来ると本当に心温まる気持ちになる。A2級A1級の小さいお子さんをお持ちの親御さんからのコンペ審査のお礼や、本人からの絵入りのたどたどしい字体で「先生ありがとう、これからもピアノ頑張ります。」を読むと、心が洗われるような新鮮な気持ちになるから不思議だ。

コンクールに生徒を出して16年にもなるが最近の親御さんはずいぶん昔と変わって来たと思い、「悩みの種」だと思っていたが、この手紙の束を見るとそうでは無いのだと思うようになった。

「人間は変わってしまうのだ。」今でこそ私の教室には「ピアノをやるなら、より本物を目指し真剣に取り組みたい」という親御さんが多くなったが、昔はそうではなかった。

最近の親御さんは本当に短気だ。この短気はすぐ怒るという短気のそれではなく、”気が短い”と表現したほうが良いだろう。

子供に対する教育の情熱は人一倍だが、それに子供がうまく応えられなかったり、まして伸び悩んだり、それこそ同年齢の子にコンペで負けでもしたら、一挙に「ピアノは向いてない」「やめさせる」に結論が加速だ!

だからこそ数十名の生徒を持つ私などはそれを避けるためにコンクールや受験場所を吟味し、東へ西に同じ年齢の子が重複しないよう気を使う。(お陰で友人の先生に「こんなところまで来て」とひんしゅくを買うのだが子供を守る為、仕方なかった。)

しかし悩みの解決はそれだけでは済まされない。

結局本選で一緒になって誰が入賞、誰が全国大会へとなると同じことだ。また全国へ行った子は行った子で台の上に乗れず入賞しなければ、こんなに時間とお金を掛け、何のメダルも無しか?とパーティーもそこそこにさっさと帰ってしまう。

この親御さん達の向上心と子供の教育に対する情熱に応えるべく我々指導者は頑張るのだが。

音楽は算数と違い、こう弾いたら何点など換算出来ない上、ミスをしたら何点減点、ミスしなければ完璧という訳では無い。いくら先生の言うとおり弾けるようにしてコンペに出したところで本番に上がってしまう子もいる。そんなアクシデントはいちいち数え上げたらきりが無い。予期せぬ落とし穴がいっぱいなわけでその1つ1つをうまく運良く切り抜ける精神力、集中力が無ければならないのだ!!(そこまでは、正直言って予測不可能だ。)

だから才能と実力、努力だけでは推し量れない世界なのだ

親御さんとすれば夏休みを犠牲にし、家族を犠牲にし、経済的にも無理をし、ひたすら先生の言うことを聞いて望んだコンペに結果が伴わなければ、そんなものやめて机に向かって、時間かけただけ成績の上がる勉強をさせたほうが意味があると結論づくのも無理ないだろう。

そこにはお金も時間もかからず、旅行にも行ける夏休みがある。近所から「ピアノがうるさい」と苦情を言われてヒヤヒヤする必要もないのだ。

「ピアノをやめる」といわれた時、我々指導者の頭をよぎるのは「音楽」とはいったいなんなのか?「教育」とはいったいなんなのか?という疑問点だ!

音楽は数学ではない、音楽は情操教育なのだ。古代ギリシャでは、音楽療法として人々の心を癒すものだった。それは今も変わらないのではないか?人間は音楽無しでは生きてゆけない。

我々は音楽に関わっていることを誇りに思っているし小さい子供たちがいつかBeethovenやChopinを弾き、それを心の糧として生活に潤いを持たせ、心優しい人間に育ってくれたらと心から願っている。

まずはいきなり「ピアノをやめる」ではなく、たまにはコンクールはしばらくお休みして、もう少し音楽を楽しむ方向にクールダウンしてみたら良いのではないか?

もう一つ「教育」についてである。

「教育」とは私は「待つことだ」と常に思っている。そして大切なことは他と比較しないことだ。

人それぞれ開花する時期が違うように植木に例えれば、遅咲き早咲きの花があるのだ。

今現在、見事に花開くものもあれば、ずっとつぼみでも、ある時一気に咲く花もある。

我が子の花がちっともつぼみのまま、花開かないからといって焦ってはいけない。きちっと水や肥料を与えていれば必ず花開くと信じて待つことである。

他人と比較せず、我が子を信じて待つ事が出来ることが真の子供への愛情であり、教育の根本だと思う。そして何より音楽をもっと理解して欲しい。ピアノを通して音楽の喜びを知る子供に是非、育てて欲しい。

コンクールの結果に左右されず、音楽への理解と教育の信念を持っていれば、ふと「やめたほうがマシかも?」と心によぎるものがあってもそれを振り払う事が出来るのだ。

私の80歳になる母も「ちょうちょ」が両手で弾けたら!という単純な動機で私にピアノを始めさせたが、数年後竹ぼうきを高く掲げ、裸足で逃げる私を鬼のような顔で「ピアノを弾け」と追いかけていたのを思い出す。

人間は変わる!だから向上するのだと思う。しかし向上しすぎても子供を駄目にしてしまっては、元も子もない。

ピティナのお礼状の手紙の束は、ほとんどA2,A1級の小さいお子さんを持っていらっしゃる若いお母様方で、そこには「舞台に乗って人前で弾くのが初めての経験でした。失敗してしまいましたが、娘はピアノは楽しい...、これからもコンペに出たいと申します。」と本当に家族で喜んで下さって何のゆかりもない一審査員宛に手紙を下さる。

娘を暖かく、ほほえましく見守る、この初心を忘れず、変わらずにずっといて欲しい!!と願わずにはいられない。 |

|

|

|

| 秋風と共に夏休みが終わりを告げた今日この頃。コンペの終了と共に始まるのが父兄との確執だ!

ピティナのJR広告ではないが、「一音入魂!」に命を削った生徒と我々指導者の正念場の秋である。

目標を持ち日夜努力している日々は良かった。それが終わると次なる新たな目標を掲げ、子供たちを叱咤激励。新しい課題で夏のコンペで認識した不足分を秋と冬で補ってあげなければ次に繋がらないからだ!!

我々も疲れてはいる。休みたい。夏休みも無かったのだ。しかし指導者は電車で言ったら線路だ。貨車を止める訳にはいかない。先の線路を敷き、そしてそれを押し進めていく使命がある。そんな時聞こえてくるのは巷の不協和音だ!

先生が教育連盟はどうだ?コンツェルト部門はどうだ?ショパン・コンクールに出ないか?と次々新しい課題を与えてくれる中、断る勇気も無い上、経済的にも、子供の精神、肉体的にも限界というパターン。

逆にこちらはのんびりさせようと考えていると親からあれやこれや受けさせて欲しいと催促が来るパターン。ただ黙っていると「話が無かった」「うちの子はひっぱって貰えない」と言われ、せつない思いもする羽目になる。

そんな時1つだけ提案してしたい。

我々指導者は、ピアノを通じてしかその子を見ていないことだ。家庭環境、友人関係、学校での課題、部活、塾の宿題等々山積する中で子供たちはピアノをやっている訳なのだが、問題なのは我々指導者にとって、ピアノの宿題をしっかりやってくる子は良い子で、やってこない子は不真面目となってしまうところだ。後者なら良いのだが、前者となると先生にとっては楽しみな生徒で教え甲斐があるわけで、「もっと伸ばしてやりたい」、「伸ばしてみたい」と意欲のある指導者になればなるほど思ってしまい、ひいては次から次へと課題を出してしまう。

本当は親子で血眼になって時間を作り、やっているとも知らずにだ。でもこれはその子の取り巻く全てを見抜けない指導者がいけないのか?それは違うと思う。

ピアノの指導者は1人1人の背後関係まで考えピアノを教える事は不可能なのだ。我が子を良く知りどんな状況でピアノをしているのか?知り得るのは親それも母親しかいないのだ。

大切なのは頑張りすぎない事だ。無理すれば必ずつけは来る。兎に角、先生と密接にコミュニケーションをとることだ。なるべく子供を取り巻く事情を事あるごとに話し、理解し合うべきだ。

先生がお忙しいそうだったら手紙でもメールでもOKだ。良心的な先生なら必ず返事をくれる。

子供がいる先生なら尚更親身に相談に乗ってくれるはずだ。決して1人で抱え込まず目標は先生と皆で話し合い、悪い結果、良い結果どちらかが出ても本人の今後につながるコンクールを受けるべく納得して今後の方針を考えるべきだと思う。 |

|

|